人間国宝に認定されている刺繍の名匠・福田喜重と経錦、羅の名匠・北村武資氏。着物制作の際の技法において重要な染織工芸。今回は、福田喜重氏や北村武氏の魅力から生い立ち、功績などをご紹介します。

福田喜重氏とは

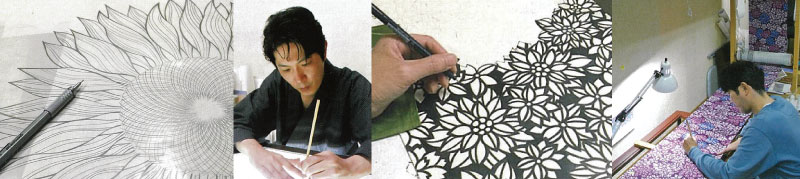

福田喜重氏は1932年生まれで、15歳より父の喜三郎氏のもとで刺繍を学びました。1971年に福田工芸刺繍研究所を設立。1976年には第23回日本伝統工芸展に出品し初入選をしました。その後、数々の見本伝統工芸展に出品し奨励賞を受賞、日本工芸会正会員に認定されます。1922年には京都府指定無形文化財保持者(刺繍)に認定され、1997年に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

刺繍分野で初めて人間国宝に認定された福田喜重氏。生地の選択から、染や縫、箔の全行程を一貫して手掛けており、一針ずつの刺繍の美しさを感じることができます。また自然物を流動的に表現しながら、微妙なグラデーションや繊細な曲線を描くのが魅力的。どれも奥行き感のある作品になっています。

山正山﨑呉服専門店スタッフから見た北村武資氏の魅力

色糸を用いた刺繍で繊細なグラデーションを表現した技法が魅力的。自然物を流動的に描き、奥行きを感じさせる絵柄が特徴としています。

福田喜重氏がよく仰る言葉で、「日本は水蒸気文化の国」という言葉があります。湿気があるからこそ霞や靄で情景がはんなりし、朝焼けや夕焼けが楽しめる日本。その気候を活用し、絶妙な温度で(季節によっては熱を加えて)ゆっくりと量かしをつくりあげることができます。福田喜重氏独特の「染足の長い量し」は、目にするだけで心が水分をそっと含むような感覚にもなります。境目の全くわからない、水蒸気を感じるような美しいぼかしに心が動かされます。

北村武資氏とは

1935年京都市で生まれ。遠戚が働く西陣の場所で、15歳で織物の見習いとして働くようになりました。その後、古くに途絶えた織りの技法「羅」を復元。羅は生地に隙間があり手編みのような風合いが特徴です。経錦の技法をもとに考案しました。1995年「羅」の技法において、さらに2000年には「経錦」の技法において重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

山正山﨑呉服専門店スタッフから見た北村武資氏の魅力

古代の織技法「羅(ら)」と「経錦(たてにしき)」を現代に再現し、両技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。織物を「構造そのものが表現」と捉え、織の構造美を追求しているのが北村武資氏の特徴です。他にもフォーマル向けの帯として広く知られるのが煌彩錦。他の織技法よりも多色で金銀糸も使用されており、奥行きのある品の良い華やかさが無二の存在感があり、訪問着や付下げ、色柄によっては留袖まで格調高く、デザインや色使いがモダンで現代的な装いを叶えます。

また、羅文帛も魅力。大変希少な着尺(着物用反物)で、縦方向に糸が揺らぎ、羅にも通じる構造美を感じさせますが羅の組織ではなく、平織を変化させて織られています。経錦の織とはまた違う、軽やかでさりげない着こなしを楽しむことができます。

このように北村武資氏の作品の幅は広く、フォーマル、カジュアル、季節と全ての装いを網羅しており、着物ユーザーの憧れの一つなのです。

着物の染織技法は、友禅・絞り・型染め・織り出しなど多彩ですが、現代のものづくりで特に大切なのは、物語・バランス・継承の3つだと考えています。

(1) 「技」だけでなく「物語」を織り込む

ただ美しいだけでなく、その技法が生まれた背景や職人の想いに馳せながら物語を織り込むこと

(2) 伝統と革新のバランス

昔ながらの技術を守りながらも、現代の感性(色使い・デザイン・ライフスタイル)との調和が不可欠になります。伝統×革新の調和を図ることで、長く人々から愛され続けます。

(3) 持続可能なつながり

作り手・売り手・着る人が互いに敬意を持ちながら、育てていける関係性。持続的なつながりが大切です。

年に一度の山正山﨑の振袖展でお披露目

山正山﨑では、6月21日(土曜)から23日(月曜)まで、愛知県豊橋市にあるロワジールホテル豊橋1FのDホールにて年に一度の振袖展を開催します。今回記事でも紹介をしている福田喜重氏、北村武資氏の人間国宝の着物も展示いたします。また今回のイベントで注目のひとつが、京都手書き友禅の蝋彩染の中嶋剛司氏の作品も展示いたします。

蝋彩染とは、蝋彩染とは糸目糊の代わりに蝋で防染する技術で無線描きのように地染めの上に描かず、白生地の時に柄を一度蝋防染し地染め加工のあと白抜きになった柄の部分を友禅彩色をします。その結果糸目の無い手描友禅が出来上がることを蝋彩染といいます。

中嶋剛司氏プロフィール

1968年 蝋彩染作家中嶋博司の長男として京都に生まれる

1990年 嵯峨美術短期大学洋画科卒業後、印刷会社でデザイン手掛ける

2000年 先代中嶋博司が他界し遺志・技術を受け継ぐ

2005年 彩芸美術協同組合 入会

2005年3月 京友禅総合展にて京都産業研究所長賞 受賞

2006年3月 同受賞

2007年3月 同受賞

2009年3月 京友禅総合展にて京都和装産業振興財団理事長賞 受賞

2011年3月 京友禅総合展にて京都織物卸商業組合賞 受賞

2012年4月 京都手描友禅協同組合 入会

2013年7月 日本染織作家協会 入会

2014年3月 京都手描友禅総合展にて優秀技術賞 受賞

2014年3月 日本染織作家協会本展にて佳作 受賞

2014年10月 日本染織作家協会第5回公募展にて大賞 受賞

2015年3月 京都手描友禅総合展にて商工会議所会頭賞 受賞

2015年10月 日本染織作家協会第6回公募展にて大賞 受賞

2017年3月 京都府中小企業団体中央会長賞 受賞

まとめ

いかがでしたか? 山正山﨑では人間国宝がつくる着物も提案をしています。今回のイベントは実際に目で見ることができる貴重なチャンス。ぜひお気軽にお越しください。

振袖

振袖 0532-47-1101

0532-47-1101

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム